就労レポート(一般社団法人みらい)

生活保護

1)全国の生活保護の状況

生活保護制度は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。生活保護受給者数は、平成 24 年3月時点で 210 万 8,096 人であり、現行制度が制定された昭和 25 年以来の過去最高を9か月連続で更新しています。

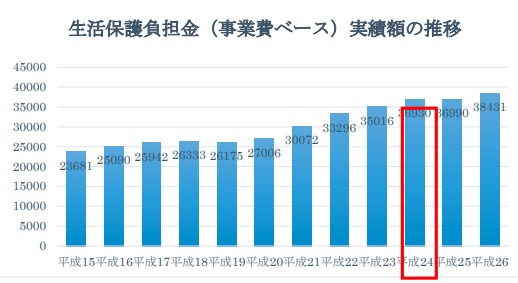

生活保護費負担金(事業費ベース)は年々伸び続け、平成 24 年度当初予算ベースで約3兆7千億円(赤枠)(平成 26 年度)となっており、国は膨大な財政負担を強いられています。

また生活保護者の実態として、親が生活保護を受けると、その影響で約50%のその子供が生活保護を受けるという状況であり、1 日でも早くその悪循環を改善しなければなりません。ちなみに 30 年後の日本は人口が約 9000 万人台なると推定されており、著しい人口減少化と少子高齢化も伴い、弱者の増加は国の極めて深刻な問題です。

うつ病引きこもりなど、近年様々な分野の病気が増える中、困窮者の精神的及び経済的自立は、将来の国益にも多大に影響することであり、官民以外に一般の人々も一体となって、困窮者の自立に向けて真剣に取り組まなければならない。

※全国(単位:億円)

2)那覇市の生活保護の現状と動向

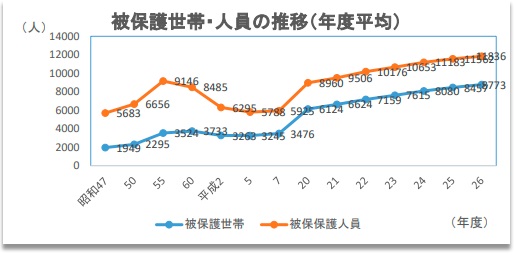

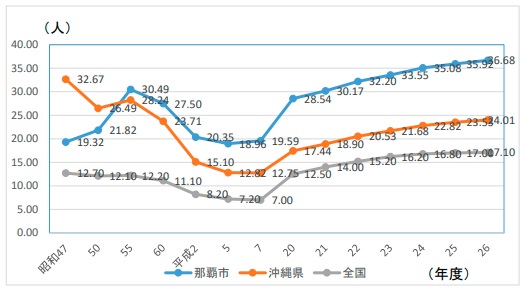

那覇市の生活保護の動向は、昭和 47 年度以降一貫して増加傾向で推移してきましたが、昭和 56 年度の被保 護世帯 3,708 世帯、被保護人員 9,363 人、保護率(被保護人員/管内人口×1,000)31.11‰をピークに年々 減少の経過を示し、平成5年度では被保護世帯3,245 世帯、被保護人員 5,788 人、保護率 18.96‰と最低値を 示した以後は再び増加傾向に転じ、平成 26 年度では被保護世帯 8,773 世帯、被保護人員 11,836 人、保護率 36.68‰と昭和 56 年度のピークを超える保護率になっています。

3)被保護世帯・人員状況

平成 26 年度の被保護世帯・人員数は、年度平均で 8,773 世帯、11,836 人となっています。前年度と比較すると世帯数は 316 世帯、人員数は 274 人の増加となっています。また被保護人員の対前年度増減率をみると、 平成 26 年度は対前年度比 1.02%の増加となっています。 1世帯に占める被保護人員は年々減少傾向にあり、平成 26 年度では、1.35 人となっています。

4)保護率(%)の状況

平成 26 年度の那覇市の平均保護率は 36.68‰(前年度比 0.76 ポイント増)、沖縄県は24.01‰(前年度比 0.48 ポイント増)となっています。 那覇市の場合、昭和 57 年度以降、平成5年度までは減少傾向で推移してきましたが、平成6年度から増 加に転じ、平成 15・16 年度はわずかに減少傾向を示しましたが、平成 17 年度から再び増加の傾向を示しています。

沖縄県の住民 1 人当たりの生活保護費番付

沖縄県内の市町村、計 12 地域を対象とする住民 1 人あたりの生活保護について地域ランキングです。都道府県や市町村が支出する生活保護費を管轄地域の人口で割り、住民 1 人あたりの生活保護費の金額を計算しています。町村の生活保護は基本的に都道府県が管轄しているため、都道府県の「生活保護費」は属する町村全域に対する総支出額、「管轄地域人口」は町村の人口の合計となっています。したがって、都道府県の生活保護費には市の支出額は含まれません。また、管轄地域人口は「生活保護費の受給者数」ではありません。

生活保護費の受給者数の急増は、大阪市など上位にランクインしている地域だけの問題ではなく日本国全体の問題です。なぜなら、地方自治体の生活保護費の財源は、大部分(およそ4分の3)が地方自治体に対して交付される国庫負担金となっているからです。つまり、日本国民全体で、全国の生活保護費受給者を養っているのです。

※生活保護者は必ずしも人口比率に比例しない

弊社の生活保護者への取り組み

まず弊社が行ったのは生活保護に関する講習でした。講習会には、生活保護から抜けたいと考えている生活保護者は多数おりますが、しかしその気持ちに反し、彼らを受け入れる職場環境がまだ整っていないのが現状であり、また一方では働く環境があっても、彼らの潜在的なコンプレックスが働く意思を妨げるので、そのコンプレックスをなくす事が極めて重要であります。

図は中部福祉保健事務所で毎月2回の研修で、生活保護者に対しまずコンプレックスをやわらげ、仕事に対する意欲と自信を自覚させる研修を行い、2年間で約100以上が仕事に就く事が出来ました。生活保護者は仕事の取組みに対して真面目な人が多く、内向的な人格が多いことから仕事をするうえで周りの人たちの理解と協力が不可欠です。

沖縄は車社会であり生活保護者が、バスで毎日職場まで通い長期間継続することは、かなり厳しく途中で退職するのが現実であり、弊社は会社の車で一緒に乗り合い現場も一緒に働く環境を作りました。そういう環境で彼らは周りに対して感謝の気持ちも生じ、かつ仕事に自信がつけば彼らは一般健常者より一生懸命業務に取り組みます。

恩納村のホテルでは客室清掃の業務で、生活保護者約30名一般健常者が約35名おり、生保チームが健常者チームより仕事に取り組むことで、皆が切磋琢磨を行い同ホテル(全国11か所)で、清掃の速さと綺麗さで全国1番の実績を作りました。生活保護の就労支援では、一般的に県や支援団体が企業に雇用依頼を行い、企業側が理解し受け入れを行っていますが、しかし現場ではその社員やアルバイトの人たちが、やはりその理解と同意を行っても、やはり忙しい時など頭ごなしに業務を指示したり、仕事のミスを叱ったりなど、彼らがしっかり業務を取り組むまでの期間中、ずっと継続してフォローする事は厳しく、彼らはやっと仕事に就いても自信を無くし休み退職し長期間仕事が継続できず、また生活保護を受ける事になります。

また生活保護者は仕事職場で、孤立する傾向にあるので現場の職員に、まず必死に生活保護者を受け入れてくれるようお願いし、最初は仕事に不安を覚えるので、周りの環境に慣れるのに時間はかかりますが、2 人 1 組で行うことを実践しており、このようにして同じような境遇に遭っている仲間の生活保護者と、助け合っていく仕事環境を作ります。

彼らはコンプレックスなど内面的な問題もありますが、裏を返せば純粋な人格者も多数おり、一旦周りの人たちの協力と信頼関係が構築されると自分自身を受け入れてくれた会社に感謝と喜びを感じ一生懸命仕事に取り組む人が多いですが、しかしそこまでの環境を整えるのは、まだまだ日本では時間がかかります。

ノーマライゼーションの普及

日本では医療設備及び制度はかなり充実していますが、しかし福祉分野であるうつ病など「心の病」は、スウェーデン、オランダ、ベルギーなど東欧よりかなり遅れており、その原因の大きな1つとして、幼少期に一般健常者が障害者と様々な分野で触れ合う機会が少ない事で、社会的な弱者(身体・精神・知的・うつ病・生活保護者)に対して、自然に対応することができない。これは決して差別ではなく、逆に相手に気を使ったり自分が何かしたら相手を傷つけないか?など、考えさせられる事が今の日本の環境と実情である。

<事例・H さんの場合>

2,3 年前までは、生活保護を受け酒ばかり飲んで声を張り上げて、乱暴で協調性のなかったH さんが同じ境遇の仲間が増え、仕事に誇りを持ち、人にやさしくなり生活保護を抜け、今は弊社の畑班のリーダーとなっています。

<事例・S さんの場合>

生活保護を受けないと生活ができない状態まで追い込まれましたが、人あたりもよくホテル内の仕事の一生懸命さを認められ、皆から頼られる存在になり、現在弊社の社員とし客室清掃のリーダーとなりました。

このように彼らは自分自身が本当に社会に少しでも役に立っている事を実感し、また同じ境遇である真の仲間ができた嬉しさと、関係者への感謝が生じ、そういう環境の中で彼らは自身の業務をしっかり把握すると手抜きを行わず淡々と仕事を成し遂げる人は、一般健常者より業務を取り組みます。

一方で一般健常者はそういう彼らが生活にハンデを抱えながら一生懸命業務に取り組む姿勢を見て、感化され皆が仕事に一生懸命取り組んで、周りに良い影響を与えることができます。生活保護者は本来の人間としての自信を取り戻す事ができます。

例えば30人が生活保護を抜けると約10万円×50人=500万円/月、1 年で6000万円となり、200名で10万×12 か月×200 人=2 億 4000 万円となり、行政の財政負担が減ります。

生活保護者の自立は、雇用の場を与えるだけでは厳しく、会社の上層部及び社員、現場の従業員が一体となって心から弱者(生活保護者及び生活困窮者)を仕事のためだけでなく、自分の家族の一員として助ける気持ちが大事です。

生活保護者の約30%がうつ病的な心の病を抱えており、加えてアルコール依存や引き込もり、人格障害、睡眠障害など有しており、生活保護からの脱却として自立支援体制を全方位で強化する必要がありますが、その取り組みについては、本人と社会との関係性、生活習慣、健康の改善、本人の資質、能力を伸ばすことを行う伴走型支援が有効です。心身の不調や日常生活、コミュニケーションに問題を抱える者には直ちに一般就労を目指すことが困難です。

生活保護者及び生活困窮者には、職種技能また資格や学歴など業務に関する問題よりも、まず自身が抱える内面的な心の病、コンプレックスを十分考慮し、社会復帰につながるような社会的実践を目指す中間就労の環境の中で自立を促す役割の環境、つまり本人自身の意志や意欲、気持ちが大事であり、例えば畑作業に携わりたい人には、整地、開墾、種植え、肥料入れ、水かけ、収穫までの業務の場を一緒に取り組んでいける環境で、そして収穫した野菜や果実をキッチン班に提供しており、キッチン班は朝早くから厨房に入り、職員、利用者の昼食、そして注文の弁当も作り、店頭販売を行っていけます。

手工芸も最近は出店できるお店が増えつつあり、パソコン班は、大船渡市との児童交流会での農業体験、自然体験、キッチン体験、文化学習の施設、研修内容、海の癒しの研修施設や場所などのリサーチ、農作物の種、時期、栄養分分析、不眠や肌荒れに効く薬草や民間薬のリサーチ、グループ会社のパンフレットやチラシ、名刺や書類作成など、専門的には経理、帳簿記帳など、弊社の岩手県大船渡市事務所から児童交流会、東日本復興震災から南はホーチミンの就労支援まで幅広い業務を取り組んでおり、これまでたくさんの生活保護及びうつ病など生活困窮者が自立しております。

うつ病と生活保護者の関係性

うつ病は、一般健常者の中で生活保護者にも圧倒的に多く、仕事など社会活動や人間的な営みに支障が出て、精神的並びに経済的な自立が出来なくなり、現実社会から逃避し社会的な自立が困難になります。またその人の家族や知人など環境によって、経済的な援助を受け入れられない人は必然的に生活保護を受けるようになります。うつ病と生活保護者は年々増加しており、早急な対応策が必要です。

生活保護者は幼少期の家庭環境や、成人になって怠惰な日常生活の環境、及び病気などから経済的精神的自立ができない状況に陥り、国から資金的な支援を受ける者であり、その人格の内側にうつ病を患っている者が多いです。

我々は平成25年度の4月~10月で、約30人の生活保護の雇用を行い検証の結果、約7人がうつ病であると推測し、やはり生活保護者の中にうつ病者は圧倒的に多いと認識しています。

うつ病と生活保護者の共通点として

まず生活保護者は4つの分類に分けられます。

(1) いわゆる「世捨て人」と言われる、体は健康だがしかし社会に対して無関心でかつ働く意欲がなく、行政の援助がなければホームレスや病気になります。

(2) 母子家庭並びに父子家庭離婚などで子供育てることが困難で、また家庭や親せきなども援助を受けられなく、子どもを育てながらの継続した仕事は厳しいです。

(3) 海外や離島から来県し、文化や教育など大きなハンデがあり、また親せきが少なく、 安定した仕事を探すのが困難です。

(4) 新型うつ病、引きこもりなど「心の現代病」にかかり、安定した就職ができません。

上記(1)は例外として、(2)(3)(4)の共通点は、やはり根本的に心に大きなコンプレックスが内在しており、学歴や資格がなく、また人間関係がうまくできなく、社会に対し自信がなく、加えて自信喪失~対人恐怖症~神経過敏~不眠~不安や悩みから食欲低下などの減少が生じます。また最も危険なことは、精神安定剤や安眠剤の使用から、その副作用で薬による依存、肥満など、思考力低下、慢性的睡眠不足、自殺などの症状が生じ、うつ病と生活保護者は密接に深く関係しています。

うつ病と生活保護者の更生と自立する最も大事なこと

まず気持ちと心が落ち着ける環境が大事であり、その人を本当に理解できる周囲の人たち~その人たちと共にできる仕事~その人の将来を一緒になって考える仲間と会社が必要であり、かつ明確な将来と仕事を作り出す雇用の場と環境が不可欠です。

教育研修 1

1.講師と接する人たちへの教育として

まず患者など当事者たちの前に、家族や当事者たちと接する講師や仕事仲間の周りの人たちに教育することが大事である。そういう一般健常者もそれぞれ年齢、性別、人格など様々な人がおり、その人に応じてまずうつ病や生活保護者たち弱者を真剣に取り組むことの大事さを教育する。基本的に一般健常者が弱者を助けることは人間として当然の行為であり、相手の立場になり真剣に接することを理解させる。

2.講師や関わる人たちは、本人たちも以前にうつ病や引きこもりなど、とても辛い経験を行った人を起用することが大事である。うつ病患者並びに生活保護者は心が繊細な人が多く、また強いコンプレックスを持っている者が多く、彼らと同じ境遇になった人は相手の気持ちや心がわかる以上に相手も心を開くようになり、故に医者が薬を使用せずにカウンセリングで治癒するのが難しいのはそういうメンタリティーからくるのである。

3.講師及び接する人たちに、うつ病や生活保護者たち弱者が国内のみならず、世界に広がりありつつあること~行政や自治体が膨大な予算を負担している実情を理解させ、今後弱者が増えることから、いかにこの仕事の価値を理解させることが大事である。

4.あくまで講師や接する人たちは、うつ病や生活弱者など接しながら、この任務が人の人生を左右するほど責任がある事かつ誇りある大事な任務という自覚をさせ、家族以上の思いで接することを実践する。

5.講師や接する人たちは、日常からうつ病や生活保護など様々な弱者の勉強~研究~検証~実践~報告会など行い、当地、県内、国内、海外の実情など深く掘り下げ、それぞれの文化、民族性、地域的特性や環境など徹底的に研究、検証し、その人に応じた教育研修など接し方、また自然体験、農業体験、障害施設などの訪問など行い、その人の人格に応

じた教育研修を行うことが大事であり、その人の病気を治すことの前に、その人の接する人たちや研修や仕事の場など環境をしっかり構築することが極めて重要である。

教育研修 2

(1)うつ病患者には、まず本人にうつ病という病気を明確に自覚させることが大事である。本人が自覚した上で、1人で悩まないこと、抱え込まないこと、家族友人以上の仲間がいることを感じさせ理解させる。

(2)生活保護者や特にうつ病患者には、無理に治す必要はないこと~我々健常者もそれぞれ大きなコンプレックスがあることを素直に話し、必ずしも一般健常者みなが本当の立派な人格者ではないこと、うつ病など心の病の人が本当は純粋ゆえに敏感であることを理解させ病気のプレッシャーやコンプレックスを和らげ無くすことが大事である。

(3) 生活保護者及びうつ病者には、まず本人が自立するまで接する人たちと同じ患者と一緒に仕事を行うことが絶対に不可欠である。その日常の中で、みんなで一緒に海や山に行ったり(自然体験)、農業を行ったり(農業体験)、障害者施設を訪問し、仲間と共に汗をかいたり、自然の中で気持ちと心を緩やかにし、また障がい者と接することで自身が恵まれていることを実感させる。

※農業体験の本質は農業以上に植物や土に触れることが大事である。

(4)男性、女性、年齢など人によって、また同じ性別年齢でも全く症状も人格もそれぞれ違い、その人の人格に応じて接し方も根本的に変えないといけない。

(5)生活保護者は急いで仕事に就かないといけない事情から、まず心を落ち着ける環境と、かつその人を本当に理解できる周囲の人たち~その人たちと共にできる仕事~その人の将来を一緒になって考える仲間と会社が必要であり、更に明確な将来と仕事を作り出す雇用の場と環境が不可欠である。

(6)うつ病患者には、すぐに仕事を行うことは本人の意志に反して、逆にプレッシャーや不安恐怖などが生じ、だんだん仕事に就くことが嫌になり逆効果の作用があるため、うつ病患者には仕事に就く前の上記1~4の教育研修の時間が必要であり、その人が自信とやる気になった時に上記5の同じ仲間の環境の仕事を与えることが大事である。

教育研修 3

全国的に行政や各団体が行っている生活就労支援のやり方として、企業に生活保護者の雇用の提供を依頼しているが、受け入れする会社では1人だけの雇用より必ず最低2人以上の雇用が基本である。

企業側の経営者や担当者が雇用の受け入れを了解しても、現場で一緒に働く従業員にしっかりレクチャー(上記1)しなければ、従業員1人の言葉使い、態度、目線などで特にうつ病者は心が傷つけられたり、不安になり辞める人が多い。

雇用の現場では、必ず一緒に接した人たち(講師や従業員)がいなければならない。生活保護者やうつ病患者が仕事や人間関係に慣れてきたら、次のステップとして他の仕事の場に移り、また新しい生活保護者やうつ病者を教える立場にする。

仕事場は短期~長期に設定し、短期の場合は県内外から来るうつ病者の研修場所としても活用し、自立する実践を行うが、その場合は上記(1)~(6)の研修を行う。

沖縄は自然文化環境に恵まれており、うつ病など「心の現代病」の研修に最適であり、またそういう環境を通しての研修などまだ国内外にはなく、早急にそういう制度の取り組みと確立を行う。

教育研修 4

生活保護者、うつ病患者、引きこもり、アルコール依存症など、いわゆる「心の現代病」を患っている人たちは無意識的にもほぼ全員が大きなコンプレックスを持っており、その次に不安、自尊心などをそれぞれ保有しており、そのことも大きな心の病と認識して接することが大事である。その心の病を治す最も大事な技として、まずコンプレックスについては講師や接する人たちがそれぞれ自身のコンプレックスや恥ずかしい事を真剣に相手に伝える~その上で一緒に仕事など行い、彼らと一緒に過ごす時間が大切である。

講師や接する人たちも、生活保護者やうつ病者と全く同じ人間ということを相手に感じさせることで信用関係が深まり、自然に相手から本音で話し出してきた時に、マナーや人格など仕事の指摘などを行う。生活保護者や心の現代病の彼らは、ほとんどが深層心理に深いコンプレックスを保有していることから、例えば病院に行って医者と診断しても、彼らは無意識にも「あなたは医者で言うことはわかるが、しかし私たちの気持ちが本当にわかるのか?」と本人も意識していない自我が強く、故に病院でカウンセリングだけでなかなか治癒できないことは、そういう心理面の作用が極めて大きい。

また本当にうつ病経験や本気で死のうと悩んだ人たちと接した時に、やはり彼らと同じ経験や境遇から、理屈抜きに彼らと意思疎通が取れやすくなることを見ても明白である。

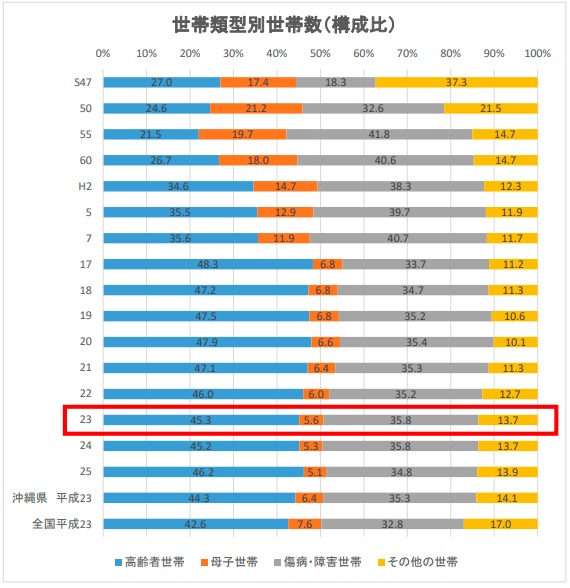

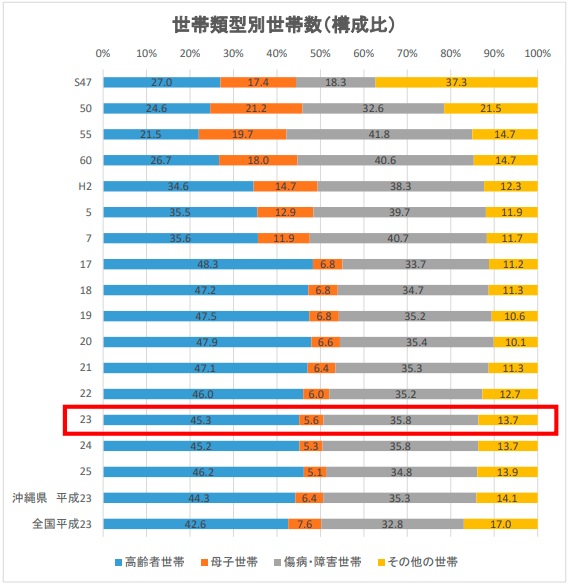

5)世帯類型別世帯数

平成 23 年度の世帯類型別構成比は、高齢者世帯 45.3%、母子世帯 5.6%、傷病・障害世帯 35.8%、その他 の世帯 13.3%となっています。

6) 年齢階級別被保護人員

年齢階級別被保護人員 年齢階級別被保護人員を構成比でみると、平成 26 年 7 月末現在で 0~14 歳が 9.3%、15~39 歳が 12.1%、40~59 歳が 24.4%、60 歳以上が 54.3%となっています。また、65 歳以上のいわゆる高齢者が全体の 42.7%を占めています。

上記レポートについて

弊社レポート「就労レポート」より